হোম > ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তির কর্মপরিকল্পনা

লেখক পরিচিতি

লেখকের নাম:

ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু

মোট লেখা:৩

লেখা সম্পর্কিত

পাবলিশ:

২০০৯ - এপ্রিল

তথ্যসূত্র:

কমপিউটার জগৎ

লেখার ধরণ:

ডিজিটাল বাংলাদেশ

তথ্যসূত্র:

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ২

ভাষা:

বাংলা

স্বত্ত্ব:

কমপিউটার জগৎ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তির কর্মপরিকল্পনা

ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু

অধ্যাপক, কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি দিয়ে কমপিউটার, কমপিউটার সফটওয়্যার ও টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য রূপান্তর, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, স্থানান্তর এবং স্থানান্তর ও তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আর এ প্রযুক্তিই বিশ্বে নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে। আজ থেকে বিশ বছর আগে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ ও স্থানান্তর প্রক্রিয়া যে দুরূহ ছিল, তা আজকের দিনে আমাদের কাছে গল্পের খোরাক সৃষ্টি করে। এভাবেই এখন থেকে দশ বছর পর মানুষ হয়তো আরো নতুনভাবে চিমত্মা করবে এবং নতুনভাবে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করবে। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে অনেক দেশ এ তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে প্রচুর উন্নতিসাধন করেছে। দেরি হলেও বাংলাদেশ তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও কর্মদক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে আমাদের দেশের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব। তথ্যপ্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য ২০০২ সালে প্রথম জাতীয় আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং তা উচ্চাভিলাষী এবং বাস্তববহির্ভূত হওয়ায় এ নীতিমালার অনেক পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন হয়নি। সুতরাং আমাদেরকে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান বাস্তবতার আলোকে সঠিক আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিত। আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং সে লক্ষ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ই-কমার্স

ই-কমার্সের অর্থ অনলাইনে ব্যবসায়ের কার্যক্রম। একজন ক্রেতা কোনো প্রতিষ্ঠানের তৈরি পণ্য এখন অনলাইনে বসেই কেনার অর্ডার দিতে পারছেন। এতে ক্রেতা ঘরে বসেই পেয়ে যাচ্ছেন তার প্রয়োজনীয় পণ্য। ঘরে বসেই ব্যবসায়ের লেনদেন, ব্যাংকিং ইত্যাদি করতে পারছেন। আর দিন দিন তাই তথ্যপ্রযুক্তি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ফলে এধরনের প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের তাগিদ অনুভব করা গেছে। আর এ চাহিদা থেকেই দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও অভিজ্ঞতা বাড়ানোর প্রকল্প নেয়া খুবই প্রয়োজন। সীমিত হলেও বাংলাদেশে কিছু অনলাইন বুকস্টোর, অনলাইনে টেন্ডার সেন্টার, অনলাইন শপিং মল এবং অনলাইন নিলাম সেন্টার, ই-কমার্সকেন্দ্রিক ব্যাংক, অনলাইন মিউজিক শপ, অনলাইন শাড়ির মল, হোটেল রিজার্ভেশন লক্ষ করা গেছে, যারা ই-কমার্সকে কাজে লাগিয়ে তাদের ওয়েবসাইট গড়ে তুলেছে। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই টাকার লেনদেনের কাজটুকু গতানুগতিক পদ্ধতিতেই করে যাচ্ছে। কারণ, আমাদের দেশে এখনও অনলাইন লেনদেনের বৈধতা দেয়া হয়নি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

ই-গভর্নেন্স

ই-গভর্নেন্স হলো সেই সব প্রক্রিয়ার সমষ্টি, যা অফিস-আদালতে গতানুগতিক কাগজনির্ভর নোটিস, জরিপ, বিল এবং কন্ট্রাক্ট বিষয়কে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক রূপ দান করে অফিসকে কাগজবিহীন অফিসে রূপান্তর করতে পারে এবং এর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করে। এর ব্যবহার একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মাঝে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হজ অফিস হজযাত্রীদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্যবহুল ওয়েবসাইট দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া বাংলাদেশ সড়ক ও জনপদ বিভাগ সড়ক উন্নয়নের কাজে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জোনভিত্তিক কার্যক্রম, কন্ট্রাক্টর ডাটাবেজ, টেন্ডার ডাটাবেজ এবং প্রজেক্ট মনিটরিং করে। রাজশাহী সিটি করপোরেশন EBRS (Electronic Birth Registration System) চালু করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে DAM (Department of Agricultural Marketing) দেশের বিভিন্ন বাজারের প্রতিদিনের পণ্যের বাজার মূল্য প্রকাশ করে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের BANBEIS এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়াও বেশ কিছু ই-গভর্নমেন্টকেন্দ্রিক ওয়েবসাইট লক্ষ করা যায়। বর্তমানে ই-গভর্নেন্সের কার্যক্রমে আমরা বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। বেশিরভাগ ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কার্যক্রমগুলো সব মন্ত্রণালয় আলাদা আলাদাভাবে সম্পন্ন করছে এবং এ কারণে আমাদের অর্থের এবং সময়ের অপচয় হচ্ছে। ই-গভর্নেন্সের সাথে আমাদের প্রয়োজন ই-গভর্মেন্ট, যার মাধ্যমে এক প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের কার্যক্রম বিনিময় করতে পারবে।

তথ্য প্রচার ও প্রসার

তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে যেকোনো তথ্য যেকেউ যেকোনো অবস্থানে বসেই তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট যোগাযোগ উপাদানের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেয়ে যাচ্ছেন। এর মাধ্যমে যেকোনো তথ্য প্রচার ও প্রসার করতে পারেন। তথ্য প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলো মানব উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অফিস-আদালতের তুলনায় অনেক বেশি। ছাত্রছাত্রীরা তাদের কোর্সবিষয়ক যেকোনো সহায়ক তথ্য সহজেই ইন্টারনেট থেকে পেয়ে যাচ্ছে। আর নিজেদেরকে বাইরের বিশ্বের সর্বাধুনিক শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারছে।

বিশ্বের কোথাও কোনো তথ্যবিষয়ক উদ্ভাবন বা সচেতনতাবিষয়ক তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের সবাই জেনে যাচ্ছে। আজ স্বাস্থ্যসেবা অনেকাংশে সহজলভ্য ও সুবিধাজনক হয়েছে। টেলিমেডিসিন একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত।

কর্মসংস্থান

দেশে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা থেকে প্রযুক্তিভিত্তিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে পরিণত করা যেতে পারে। কারণ, এখন তথ্যপ্রযুক্তির যুগ চলছে, আর এক্ষেত্রে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের মাইক্রোক্রেডিট ধারণাটি ব্যবহার করে গ্রামীণফোন ও গ্রামীণ কমিউনিকেশনে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাইক্রোক্রেডিট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যে বেশ মিল লক্ষ করা যায়। এ দুটি প্রক্রিয়া একত্রে আমাদের দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এটা আশা করা যায়। বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার বাড়ছে, কিন্তু চাহিদার তুলনায় দক্ষ জনশক্তির অভাব লক্ষ করা গেছে। একজন শিক্ষিত বেকার যুবককে দক্ষ জনশক্তির অংশ করা যাবে যদি তাকে সঠিক তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়।

তথ্যপ্রযুক্তি বাজার

কমপিউটার ও নেটওয়ার্কভিত্তিক হার্ডওয়্যার তথ্যপ্রযুক্তি মার্কেটকে বেশ প্রভাবিত করে। আর যেহেতু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কোনো হার্ডওয়্যার প্রস্ত্ততকারক প্রতিষ্ঠান নেই তাই এ অংশটুকু প্রধানত আমদানিনির্ভর। হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তেমন কোনো ভালো সুযোগ নেই, যাতে করে সে আন্তর্জাতিক বাজারে হার্ডওয়্যার রফতানি করতে পারে। তবে দেশের অভ্যন্তরে হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ ও সেই বিষয়ক টেকনিক্যাল কাজে প্রচুর কর্মসংস্থান প্রয়োজন।

দেশে গার্মেন্টস, টেক্সটাইল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলো সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর উৎপাদিত সফটওয়্যারের প্রধান ক্রেতা। সরকার ই-গভর্নেন্স চালু করতে যাচ্ছে এবং এ প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

জনশক্তি

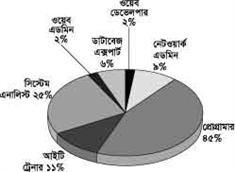

ছবি থেকে দেখা যায়, সিস্টেম অ্যানালিস্টের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ফলে এ ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির অভাবে প্রজেক্ট ব্যর্থতার হার বেড়ে যাচ্ছে। অপরদিকে সফটওয়্যার ক্রেতারা তাদের সফটওয়্যার মেইনটেনেন্স নিয়ে কোম্পানিগুলোর ওপর সন্তুষ্ট হতে পারছে না। এর কারণ অ্যানালিস্টের মতো সফটওয়্যার সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যাও খুব নগণ্য। এর কারণ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটি সঠিকভাবে পরিচালনা করা হয় না। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটি পড়ার সময় ছাত্রছাত্রীকে এ বিষয়ে কোনো প্রফেশনাল প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না।

এ চিত্র থেকে আরো প্রতীয়মান বাজারে বিদ্যমান প্রযুক্তি জনবলের ২% হলো ওয়েব ডেভেলপার। যখন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ই-গভর্নেন্সের দিকে ধাবিত হচ্ছে সে মুহূর্তে ২% ডেভেলপার খুবই সামান্য। তাই এ বিষয়ে প্রচুর প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা উচিৎ। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের ১৪% জনশক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক পণ্য বিপণনের সাথে যুক্ত। আর এ জনশক্তির বেশিরভাগই যে দ্রব্য বিক্রি করছে সে সম্পর্কে খুব কম জানে। যেহেতু তারা বাংলাদেশের কোনো স্থানীয় কোম্পানির সফটওয়্যার বিক্রির সাথে যুক্ত, তাই তারা যদি এ বিষয়ে কম জানে, সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে ওই সফটওয়্যার ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারবে না। আর এ কারণেই বিশ্বে বাংলাদেশ থেকে তৈরি কোনো সফটওয়্যার তেমন একটা পরিচিতি পায়নি।

কৃষি উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি

তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারই পারে কৃষিতে আমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে। আমাদের দেশের শতকরা ৬২ ভাগ লোক সরাসরি কৃষি কাজের সাথে জড়িত। সুতরাং আমাদের কৃষিকে আধুনিকায়ন করতে না পারলে আমরা অর্থনীতিতে তথা উন্নতিতে অনেক পিছিয়ে পড়ব। কৃষিকে আধুনিকায়ন করতে সবার আগে প্রয়োজন কৃষকের কাছে সঠিক তথ্যের সহজলভ্য উপস্থাপন। আর এক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিই পারে সহজভাবে তথ্যকে সবার জন্য উপস্থাপন করতে। কৃষি বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য কৃষি পণ্যের দৈনন্দিন বাজার দর তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য সব কৃষকের জন্য নিশ্চিত করা যেতে পারে।

কৃষিখাতে আমাদের অর্থনীতির জিডিপির পরিমাণ প্রায় ২৩.৫ শতাংশ। দেশের প্রায় ৬২ শতাংশ লোক সরাসরি কৃষিকাজের সাথে জড়িত অর্থাৎ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের জিডিপিতে অবদান মাত্র ২৩.৫ শতাংশ। কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রায় সব ওয়েবসাইটে আপ টু ডেট তথ্য রয়েছে-এটা বলা যায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি বিরাট সাফল্য। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ওয়েবসাইটের তথ্য ইংরেজিতে উপস্থান করা, অথচ আমাদের প্রয়োজন সাধারণ কৃষকদের কাছে সহজবোধ্য সঠিক তথ্য, যা হতে হবে বাংলায়।

খাদ্যের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে আমরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, এক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য প্রয়োজন খাদ্যদ্রব্যের সঠিক হিসেবের অনলাইন ডাটাবেজ তৈরি করা, কখন সার দিতে হবে, কখন কিভাবে কীটনাশক দিতে হবে ইত্যাদি। তথ্য যদি আমরা কৃষকের কাছে সহজে সঠিক সময়ে উপস্থাপন করতে পারি তাহলে বর্তমানে আবাদযোগ্য জমিতে আরও ফলন বাড়ানো সম্ভব হতো। আমাদের দেশের যেখানে বেশিরভাগ কৃষকই অশিক্ষিত কিংবা অর্ধ-শিক্ষিত, সেক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা কিভাবে কৃষিতথ্যকে সহজলভ্য এবং সহজে উপস্থাপন করতে পারি তার জন্য নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলো নেয়া যেতে পারে : ০১. সব কৃষকের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সেবা সহজলভ্য করার জন্য এনজিও এবং সরকারকে একসাথে কাজ করতে হবে। ০২. কৃষি তথ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত ওয়েবসাইটের বাংলা সংস্করণ থাকতে হবে। ০৩. তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রামিত্মক কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বাড়াতে সরকারি এবং বেসরকারি সংগঠনকে একসাথে কাজ করতে হবে। ০৪. আমাদের প্রায় ৬২ শতাংশ মানুষ সরাসরি কৃষিকাজের সাথে জড়িত। সুতরাং তাদের সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ০৫. তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সরকারের এ খাতে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। ০৬. প্রতিটি গ্রামে তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করে কৃষকদের তথ্যপ্রযুক্তি সেবা দেয়া যেতে পারে। ০৭. কৃষি তথ্যের সরবরাহ সহজলভ্য করার জন্য আমরা মোবাইল ফোনকে ব্যবহার করতে পারি।

বেকারত্ব দূরীকরণে তথ্যপ্রযুক্তি

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে এখন দক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি জানা জনশক্তির প্রয়োজন। এর ধারাবাহিকতায় আমরা যদি জনসংখ্যাকে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় দক্ষ করি, তাহলে আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে দক্ষ জনশক্তি রফতানি করতে পারব এবং এর ফলে আমাদের যে বেকারত্ব সমস্যা আছে, তা বহুলাংশে দূর করা যাবে। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করে সফটওয়্যার আউটসোর্সিংয়ের মতো কাজে নিয়োজিত করে বেকারত্ব দূরসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা যেতে পারে।

কলসেন্টারে আমাদের সম্ভাবনা

বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা বিপিও সিস্টেমকে প্রোভাইড করার জন্য যে সিস্টেম তাকে বলা হচ্ছে কলসেন্টার। এই কলসেন্টারের মাধ্যমে বিপিও সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ম্যাককিনসে অ্যাড কোম্পানি তাদের গবেষণায় বলেছে আগামী ২০১০ সাল নাগাদ বিশ্বের বিপিও বাণিজ্যের পরিমাণ হবে ১৮০ বিলিয়ন ডলার।

কলসেন্টার ব্যবসায়ে আমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়া প্রয়োজন : ০১. কলসেন্টার প্রযুক্তিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে উচ্চগতির বিরামহীন ইন্টারনেট সেবা। আমাদের এই সেবা সংযোগের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ০২. আমাদের কলসেন্টারের ব্যবসায় প্রসারের জন্য বিদ্যুৎ লোডশেডিংয়ের জন্য কলসেন্টার ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্তদের বাইরে রাখতে হবে। ০৩. আন্তর্জাতিক বাজারের বিপণন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে দক্ষ বিপণনকর্মী তৈরির পাশাপাশি সরকারের দূতাবাসসমূহকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। ০৪. আমেরিকা এবং ইউরোপের বিপিও বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রসারের জন্য সরকারের দূতাবাসের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা-সেমিনার আয়োজন করে তাদেরকে আমাদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে। ০৫. বিশ্বের বিপিও/কলসেন্টার ব্যবসায় প্রসারের জন্য আমাদের উদ্যোক্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনার জন্য বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। ০৬. সরকারের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে যেমন : যুব প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে অতিসত্বর পরিকল্পনা করা জরুরি। ০৭. কলসেন্টার পরিচালনায় ইংরেজি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের ব্রিটিশ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ইংরেজি ভাষার জন্য আলাদ আলাদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলতে হবে।

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তি

আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশীয় ব্যাংকিং শিল্পের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির সফল ব্যবহার। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো সফটওয়্যার। কারণ, সফটওয়্যারের মাধ্যমে সব কিছু ব্যবস্থাপনা করা হয়।

আমরা দেখতে পাই ব্যাংকিং সেক্টর ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির তথা সফটওয়্যার শিল্পের একটি বিশাল বাজার রয়েছে। আমাদের জানামতে এখনো অনেক ব্যাংকেই তাদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়নি। তবে বেশ কিছু প্রাইভেট ব্যাংক তাদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করছে। আমাদের সরকারকে দেশের অভ্যন্তরীণ তথ্যপ্রযুক্তির বাজার নিয়ন্ত্রণ যেন দেশের বাইরে চলে না যায় সেদিকে নজর দিতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের জন্য ব্যাংক খাতে তথ্যপ্রযুক্তির বাজার সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়া প্রয়োজন : ০১. বর্তমানে আমাদের দেশে ব্যাংক খাতে তথ্যপ্রযুক্তির যে বিশাল বাজার রয়েছে, তা আমাদের স্থানীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধরতে হবে। ০২. দেশীয় সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা আধুনিক ব্যাংকিং সফটওয়্যারের স্থানীয় বাজার নিশ্চিত করতে বেসিসকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ০৩. বিভিন্ন সভা-সেমিনার আয়োজন করার মাধ্যমে ব্যাংক প্রতিনিধিদের উৎসাহিত করতে হবে, যেন তারা স্থানীয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে তাদের আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করে। ০৪. ব্যাংক খাতকে আধুনিকায়ন করতে স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করে স্থানীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়ার মানসিকতা গড়তে বেসিসকে বিভিন্ন সভা-সেমিনার আয়োজন করতে হবে। ০৫. দেশে সফটওয়্যার শিল্প বিকাশের জন্য দেশীয় ব্যাংকগুলোকে সরকারের পাশাপাশি ঋণ সুবিধা বাড়াতে হবে এবং নিজস্ব সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশীয় সফটওয়্যারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ০৬. ব্যাংকিং খাতের বাজার যেন বাইরের সফটওয়্যার কোম্পানির হাতে চলে না যায় সেদিকে দেশীয় সফটওয়্যার কোম্পানি, ব্যাংক উদ্যোক্তা এবং সরকারকে এ ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তি

প্রায় ১৫ কোটি জনগণের এ দেশে যে স্বল্প পরিমাণ ভূমি আছে তার সুষ্ঠু, পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলসহ শহরাঞ্চলে ভূমিসংক্রান্ত মামলার পরিমাণ অনেক বেশি। এছাড়াও অনেক খাস জমি, জলাধার আছে, যার প্রকৃত হিসাব সরকারের কাছে না থাকার কারণে। এগুলো প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দখল করে রাখে। এরকম বিভিন্ন সমস্যার মুখে আমাদের ভূমি প্রশাসন।

বাংলাদেশ ভূমি প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত এবং গতিশীল করতে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজাতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগ। তথ্যপ্রযুক্তি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা গেলে ভূমিসংশ্লিষ্ট অনেক সামাজিক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

সাধারণ মানুষের ভোগামিত্ম এবং সরকারের কাজের স্বচ্ছতা ও গতি ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়া প্রয়োজন : ০১. আমাদের দেশের ভূমি প্রশাসনের দুর্নীতি দূর করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করতে হবে। ০২. দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনাকে কমপিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে। একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হলে সহজ ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণের কারণে দুর্নীতি অনেকাংশে কমে যাবে। ০৩. তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি গড়ে তোলার পাশাপাশি তা সবার জন্য সহজলভ্য করতে হবে। ০৪. দেশের প্রতিটি ভূমি জরিপ অফিসকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে। ০৫. ভূমি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজ যেমন জমির মালিকানা হস্তান্তর, রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ০৬. দেশের সব জমির মালিককে তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাসম্বলিত আইডি কার্ড দেয়া যেতে পারে, যার মাধ্যমে তারা ভূমিসংক্রান্ত সব কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারবে। ০৭. ভূমিসংক্রান্ত মামলার সময় এবং খরচ কমানোর জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে বিচার বিভাগকেও একই কমপিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনা উচিত। ০৮. তথ্যপ্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একজন যুগ্মসচিব পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তিবিদ নিয়োগ দেয়া উচিত।

নারীর ক্ষমতায়নে তথ্যপ্রযুক্তি

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য শুধু পুরুষের মাধ্যমে সব সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নারী সমাজকেও অগ্রভাগে নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী কর্মমুখী শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করা এবং উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলা। আমরা যদি নারী সমাজকে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারি তাহলে আমাদের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করতে পারব। আমাদের পাশের দেশ ভারতে দেখা যায় বেশিরভাগ কলসেন্টারে নারীদের সরব উপস্থিতি। আজ যদি আমরা তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় নারীদের উৎসাহিত করতে পারি এবং তাদের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করতে পারি, তাহলেই আমার মনে হয় আমরা অতি সহজে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পারব।

ইউটিলিটি বিল ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তি

সরকার সাধারণ মানুষের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইউটিলি সার্ভিস দিয়ে থাকে। এ সার্ভিসগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ, পানি এবং গ্যাস সার্ভিস বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সরকার এ সার্ভিসগুলো জনসাধারণের জন্য দিয়ে থাকে সেহেতু এ সার্ভিসগুলোর মাধ্যমে যে লোকসান হয়, তা সরকারকেই বহন করতে হয়। বর্তমানে বিভিন্নভাবে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। সরকারের ইউটিলিটি খাতকে আরো গতিশীল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য নিম্নের সুপারিশগুলো করা হলো : ০১. সরকারের ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করতে হবে। ০২. সরকারের ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহের বিল ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বাড়ানোর জন্য এখনই পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। ০৩. ইউটিলিটি সার্ভিস যেসব প্রতিষ্ঠান দিয়ে থাকে তাদের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য এখনই আমাদের তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে। ০৪. সার্ভিসসমূহের বিল ব্যবস্থাপনার অব্যবস্থাপনা দূর করার জন্য বিল ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। ০৫. বিভিন্নভাবে মিটার টেম্পারিং এবং সাইডলাইনের মাধ্যমে ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহের দুর্নীতি করা হয়। সুতরাং বিল ব্যবস্থাপনার এ ধাপে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। ০৬. বিল ব্যবস্থাপনার দুর্নীতিই সার্ভিসসমূহের লোকসানের পরিমাণ বাড়ায়। সুতরাং মিটারগুলোকে ডিজিটাল মিটারে রূপান্তর করতে হবে এবং মিটারের রিডিং সরাসরি তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে। ০৭. ইউটিলিটি সার্ভিসের এ খাতগুলোকে লাভবান খাত হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এখনই প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সব কর্মকান্ডকে পরিচালনা করা।

সর্বশেষ মতামত

তথ্যপ্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি ডিজিটাল দেশে পরিণত করার জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা যেকোনো পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার পথকে সুগম করে। সর্বোপরি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য আমাদের জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে হবে। বিশাল ঘনত্বের এবং সম্ভাবনার এ দেশের অর্থনৈতিক মন্দা দূর করার জন্য একমাত্র কার্যকরী উপায় হলো তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল তৈরি করা। তথ্যপ্রযুক্তির এই সময়ে ডিজিটাল যুগে প্রবেশের এটাই একমাত্র উৎকৃষ্ট সময়। এ কারণে আমাদের প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ জনবল তৈরি করা, যারা বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী অর্থনেতিক ভিত্তি দেবে। সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিটি পর্যায়ে এখন পরিবর্তন দরকার। অতীতের মতো ভ্রান্ত আইসিটি পলিসি নিয়ে এগুলে চলবে না। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে যোগ্য তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের নেতৃত্বে এবং তাদের প্রণীত সময়োপযোগী আইসিটি পলিসি নিয়ে। লক্ষ রাখতে হবে আবারও যেন অতীতের মতো রাজনীতির বেড়াজালে এবারের আইসিটি পলিসির বাস্তবায়ন আটকা না পড়ে। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধামেত্মর প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে দৃঢ় প্রত্যয় তা সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তির সফল বাস্তবায়ন।

কজ ওয়েব

ফিডব্যাক : hafizbabu@hotmail.com

লেখাটি পিডিএফ ফর্মেটে ডাউনলোড করুন

পাঠকের মন্তব্য

অনুরূপ লেখা